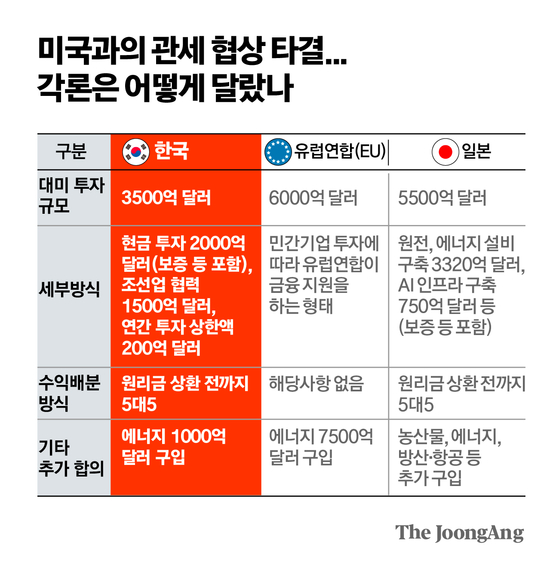

29일 합의된 3500억 달러 대미 투자 방식은 수출 경쟁국인 일본·유럽연합(EU)과 비슷하지만 디테일의 차이가 있다.

김용범 대통령실 정책실장은 이날 한·미 관세협상 세부 내용 합의 결과를 발표하면서 “일본이 미국과 합의한 5500억 달러 금융 패키지와 유사한 구조이지만 우리는 일본과 달리 연간 투자 상한을 200억 달러로 설정했다”며 이를 가장 큰 성과로 꼽았다. 최소 10년 이상으로 기간을 늘려 분할 투자가 가능해진 데다 사업 진행 정도에 따라 투자하기로 했기 때문에 국내 외환시장에 미칠 충격이 덜할 것으로 정부는 보고 있다. 현금 투자 비중만 보면 일본의 36% 수준이다.

투자 수익 배분 방식도 큰 틀은 일본과 유사하다. 원리금 상환 전까지는 미국이 요구한 5대 5 원칙이 유지됐다. 이후 수익이 나기 시작하면 9대 1로 바뀌면서 미국 측이 더 많이 가져가는 구조다. 그러나 김 실장은 “회수 속도가 더딜 경우 수익 배분 비율을 재조정할 수 있는 조항을 뒀다”며 “특정 프로젝트에서 손실이 나더라도 다른 프로젝트에서 이를 보전할 수 있도록 ‘엄브렐러(우산) 구조’를 도입해 손실 위험을 낮췄다”고 말했다.

EU는 6000억 달러의 대미 투자를 약속했지만 공공자금 중심인 일본과 달리 민간 기업이나 개별 회원국이 투자하면 EU가 금융 지원을 하는 방식으로 미국과 관세 합의를 타결했다. 정부는 쌀·쇠고기를 포함한 농업 분야 추가 개방을 막은 것도 성과로 꼽았다. 앞서 일본이 미국산 쌀 수입을 확대하기로 하면서 한국 정부에도 농산물 시장 개방 압력이 커질 수 있다는 우려가 적잖았다.

그러나 현재 50%인 철강 관세 인하 등을 관철하지 못한 점 등은 한계로 꼽힌다. 트럼프 행정부가 재선 국면에 접어들면서 ‘투자 이행 점검’을 명분으로 압박 수위를 높일 가능성도 제기된다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “수익 배분 5대 5는 사실상 미국 측 요구를 수용한 구조”라며 “철강산업이 미국과 EU 양쪽에서 50% 수준의 관세를 받고 있어 타격이 큰데, 아쉬움이 있다”고 지적했다.

김경희.장원석